Communication à la 19eme journée de Rencontre de Paradoxes le 9 octobre 2021,

Irène Bouaziz, Chantal Gaudin, psychiatres

La stratégie de l’approche de Palo Alto est d’une inquiétante simplicité. Il s’agit d’amener le client/patient à cesser de faire ce qu’il fait, en vain, pour résoudre son problème. Évidemment, il y a tromperie sur la marchandise parce qu’en pratique, c’est loin d’être aussi simple, comme vous avez pu le constater si vous vous y êtes essayé. De multiples éléments sont à prendre en compte pour que cet apparent coup de « baguette magique » soit en fait une intervention sur mesure et efficace. Il nous faut déterminer avec précision, comme le font les GPS, le « positionnement » de notre interlocuteur, calculer en quelque sorte, à tout moment, son rapport à sa situation lorsqu’il est en interaction avec nous.

Quelques exemples illustreront l’importance de cette notion de positionnement trop souvent sous-estimée.

Commençons par l’histoire d’un plantage magistral.

Chris me contacte en décembre 2020 parce qu’il est très angoissé par la Covid-19. Je l’avais vu à quelques reprises un an plus tôt pour des attaques de panique dans le contexte d’un départ en Allemagne où il devait poursuivre ses études. Après quelques séances, il avait jugé qu’il allait mieux.

Aujourd’hui Chris est fébrile. Il ajuste sans cesse son masque sur le visage, se désinfecte plusieurs fois les mains alors même qu’il ne touche rien. Il m’explique qu’il est revenu vivre chez sa mère au moment du confinement et qu’il est particulièrement inquiet pour elle. Elle a eu un cancer du sein, opéré récemment, et il sait que son état de santé l’expose au risque de faire une Covid sévère.

Durant le confinement tout s’est bien passé, tout le monde était logé à la même enseigne, il faisait les courses en prenant de multiples précautions et ne voyait personne. Depuis la levée des mesures il se sent de plus en plus angoissé et même paniqué à l’idée d’attraper la Covid et de contaminer sa mère. Il a du mal à se concentrer sur ses études. Il refuse les propositions de sortie de ses amis en même temps qu’il souffre de cet isolement et se déprime. Il mentionne qu’il a quitté sa copine parce qu’il trouvait qu’elle représentait un trop grand risque de le contaminer et qu’il contamine sa mère. Sa mère, quant à elle, ne voit pas les choses comme lui, elle sort un peu avec des amis, reprend ses activités et l’encourage à faire de même. Elle respecte, trop légèrement selon lui, les mesures de protection. C’est elle qui lui a suggéré de consulter de nouveau parce qu’elle le trouve trop sensible. Il n’y avait pas pensé, mais juge que c’est une bonne idée.

Forte de ma première rencontre avec Chris, mes interventions sont d’emblée légèrement paradoxales, sur un mode normalisant : « Il y a de quoi s’angoisser, d’ailleurs tout le monde est angoissé dans cette période…comme vous êtes jeune, il est très possible que vous fassiez une forme asymptomatique et le risque est grand que, sans même vous en rendre compte, vous contaminiez votre mère… » et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il s’énerve et s’exclame: « Mais je ne suis pas venu pour que vous m’angoissiez encore plus !».

Catastrophe ! C’est le type de réponse que l’on redoute le plus lorsque l’on fait une intervention paradoxale. Elle est le signe que nous avons heurté sévèrement notre patient. C’est d’ailleurs ce que les profanes reprochent le plus souvent à l’approche de Palo Alto : d’être une méthode brutale qui risque d’aggraver les problèmes. Si j’ai à ce point heurté Chris, c’est parce que je n’ai pas pris en compte sa vision du monde par rapport à sa situation et à la thérapie, c’est-à-dire son positionnement.

Nous verrons pourquoi tout à l’heure.

Nous avons choisi le terme « positionnement » plutôt que « position » utilisé par les inventeurs de l’approche de Palo Alto pour tenter de rendre compte de la complexité de cette notion. Une complexité qui fait que, trop souvent, le positionnement est soit purement et simplement ignoré, soit réduit à une typologie aux conséquences calamiteuses.

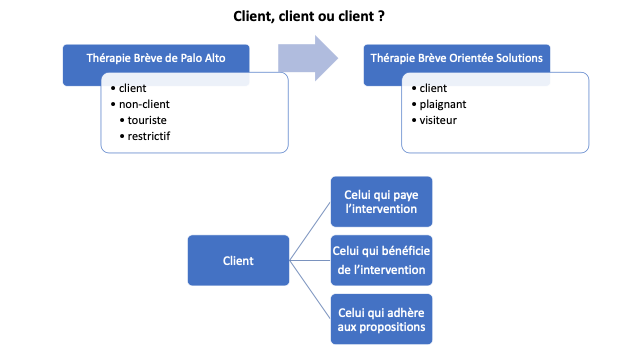

La question de notre titre « Ce client est-il client ?», un peu absurde à première vue, est sans doute familière aux thérapeutes brefs et aux coachs.

Le premier client dont il est question désigne celui qui se trouve en face de nous lorsque nous intervenons. Le second client est celui des différentes « positions » présentées d’abord dans l’ouvrage de référence « Tactiques du changement »* pour décrire l’attitude coopérante ou résistante des patients. Les auteurs y distinguent les « clients » et les « non-clients », et, parmi les « non-clients », le « touriste », qui est un patient sous contrainte, et le « patient restrictif » qui tente d’imposer ses conditions.

Cette classification a eu beaucoup plus de succès lorsqu’elle a été simplifiée par Steve de Shazer, le fondateur de la Thérapie Brève Orientée Solutions. Les patients, ou plutôt les clients comme on dit aux États-Unis pour ne pas pathologiser, se répartissent en trois catégories selon leur attitude dans la thérapie : « clients », « plaignants » ou « visiteurs ».

Les typologies ont toujours beaucoup de succès, on adore ranger les idées, les choses, les gens, dans de petites cases aux contours bien nets. Cela donne une illusion de maitrise : on comprend ce qui se passe et on sait quoi faire. La classification de Steve de Shazer, sans que ses origines ne soient toujours citées, est maintenant présentée dans bien des approches de thérapie ou de coaching comme une vérité incontournable.

En fait le terme « client », substantif ou adjectif, désigne trois notions différentes :

- celui qui paie pour notre intervention : par exemple les parents d’un adolescent qui vient en consultation, ou le représentant de l’entreprise qui demande un coaching

- celui qui en bénéficie, avec qui nous allons directement effectuer l’intervention : le patient pour les psy, le coaché pour les coachs

- celui, parmi les bénéficiaires de notre intervention, qui adhère à nos suggestions, on dit aussi, pour filer la métaphore commerciale, qu’il les achète.

Pas toujours simple de s’y retrouver !

Ce brouillage terminologique, voire conceptuel, contribue finalement à recomplexifier la simplification et, de ce fait, à conduire bien des intervenants soit à « oublier » de se poser la question des dispositions dans lesquelles se trouve la personne qu’ils ont en face d’eux, soit à se focaliser sur la façon de la convaincre d’adhérer à leurs propositions.

Rappelons cependant que, bien souvent, ce qui vient d’abord à l’esprit en présence d’un client/patient ce sont des notions issues des approches plus traditionnelles, non interactionnelles : cette personne est-elle « motivée » ? Est-elle « demandeuse » ? Dans un second temps certains s’attachent à construire, nouveau concept à la mode, une « alliance », un accord sur l’objectif et les moyens à mettre en œuvre dans l’intervention. Rien de tout cela dans la méthode de résolution de problèmes de Palo Alto qui est souvent présentée de façon aguichante comme « redoutablement efficace » et très simple. Comprenez : elle marche très vite et à tous les coups. Un petit coup de 180° pour arrêter les tentatives de solution et hop, le problème est résolu !

Nous faisons l’hypothèse que, si cette approche, née il y a maintenant 50 ans, n’est pas plus répandue dans le monde de la relation d’aide, c’est principalement parce que bien des praticiens qui tentent de l’utiliser se trouvent désemparés lorsque le « coup de paradoxe » ne fonctionne pas. Soit que les clients/patients sont heurtés comme dans notre exemple introductif, soit, plus simplement, parce qu’ils n’adhèrent pas à ce qui leur est proposé. Ils ne sont pas convaincus par les recadrages ou les tâches qui vont à l’encontre de leurs tentatives de solution. Certains en concluent que la méthode n’est indiquée que dans des situations bien précises, pour tel type de problème ou tel type de tentative de solution.

Peut-être est-ce le pessimisme inhérent à la formation des psychiatres qui nous a permis de ne jamais penser que l’approche de Palo Alto pouvait résoudre tous les problèmes. Nous n’avons donc jamais été déçues. Et nous n’en n’avons pas moins continué à penser que cette approche pouvait s’appliquer à toutes les situations, pour peu que l’on prenne la peine de tenir compte de la disposition d’esprit de la personne qui se trouve en face de nous.

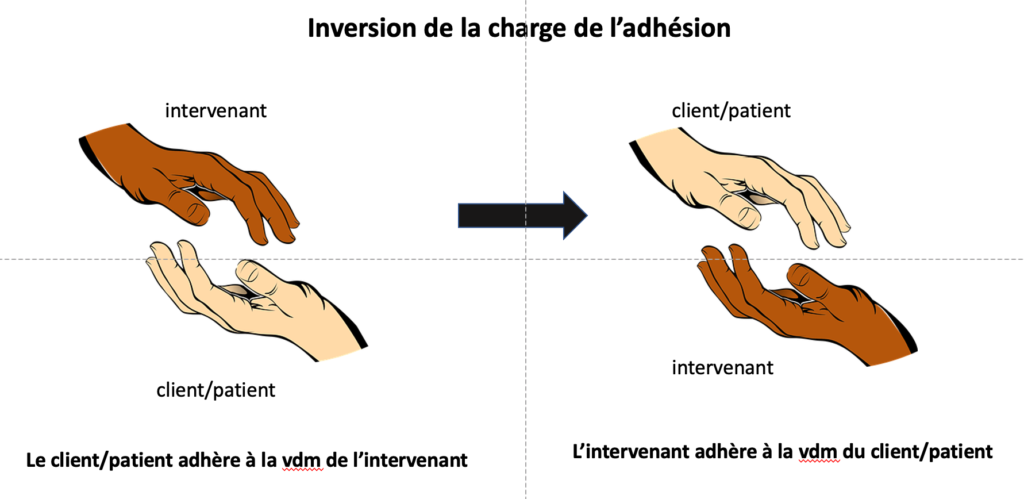

Fidèles au paradoxe, nous opérons en quelque sorte une inversion de la charge de l’adhésion. Nous pensons que ce n’est pas à notre interlocuteur d’adhérer à nos propositions, mais à nous d’adhérer à son positionnement pour y adapter la mise en œuvre de notre stratégie.

Avant de détailler ce que représente pour nous la notion de « positionnement » voici un autre exemple où j’ai tenu compte, je l’espère du positionnement d’une patiente que la psychiatrie qualifie de psychotique.

Eugénie vient me consulter sur les conseils de sa famille. Elle est à la retraite et vit seule.

Elle m’explique avoir un « problème de voyeurisme » depuis des années. Quand elle en a parlé à son entourage, on ne l’a pas crue et on lui a conseillé de se faire aider. Non, elle ne serait pas venue spontanément voir un psychiatre, mais elle a besoin d’aide parce que depuis quatre ans ses voisins ont installé un système pour l’espionner chez elle. Ils la filment et diffusent les images sur Internet. Ils ont fait des travaux pour installer à travers les plafonds et les murs de toutes les pièces des caméras, elle les a entendus. Elle s’est même demandé si ses murs n’étaient pas teintés. Elle ne voit rien, mais eux la voient et elle les entend rire.

Quand elle croise ces voisins, elle n’ose rien leur dire. Elle voit bien aussi que les gens dans la rue la reconnaissent et se moquent d’elle, preuve que ceux qui l’espionnent ont mis les images sur des sites Internet… les enfants regardent leurs téléphones portables et rient en disant « c’est elle ». Maintenant, tout le monde est au courant, la pharmacienne, la conseillère de la banque, les voisins, le gardien de l’immeuble… Ils ne lui parlent plus, évitent de la regarder. Elle ne sait pas quelle réputation on lui fait sur Internet …

Depuis, elle reste dans le noir quand elle va aux toilettes et dans sa salle de bains, elle se déshabille et s’habille dans son lit sous les draps. Elle ne veut plus que les membres de sa famille entrent chez elle, elle a peur pour eux, elle veut leur éviter d’être filmés et de se retrouver, eux aussi, sur Internet. Elle se demande même si les gens ne rentrent pas dans son appartement quand elle dort… elle sent de mauvaises odeurs, voit que son lit a été défait.

Eugénie me décrit les multiples démarches qu’elle a faites pour mettre fin à la situation : elle a été plusieurs fois se plaindre à la police, ils ont tapé un procès-verbal, dit qu’ils iraient jeter un œil dans l’immeuble, mais ils n’ont pas fait d’enquête. Elle a été au tribunal où on lui a conseillé d’écrire au procureur, ce qu’elle a fait. Il n’y a eu aucune suite. Elle a aussi contacté une association de femmes victimes où on lui a proposé de voir une psychologue. Elle a été voir un avocat pour savoir si elle pouvait porter plainte contre X, mais elle n’a pas de preuve. Elle voit bien qu’on ne la croit pas, elle le comprend, ce qui lui arrive est tellement incroyable !

On lui dit qu’elle doit se faire aider pour enlever ces idées de sa tête, mais elle, elle sait que ce n’est pas cela qu’il faut faire. Il faut prendre ces gens qui la filment en flagrant délit, il faut trouver sur quels sites Internet ils diffusent les images pour les obliger à les enlever.

On le voit, Eugénie est convaincue d’être victime de ces voisins malveillants mais elle ne fait rien directement à leur encontre. Et elle ne considère pas non plus que c’est elle qui doit changer. Je m’assure qu’elle sait bien que la psychiatre que je suis ne peut pas l’aider à confondre ces personnes. Oui, bien sûr, elle vient surtout pour pouvoir parler à quelqu’un qui ne la juge pas, pour vider un peu tout cela, dit-elle.

Je me garde bien de lui dire, comme je l’aurais fait du temps où j’étais une « psychiatre normale », qu’elle a besoin d’un traitement médicamenteux, ce n’est pas ce qu’elle est venue chercher et ce serait lui dire, implicitement, qu’elle est malade. Je ne dois pas aller dans le sens des tentatives de solution de son entourage, ne pas aller dans le sens de ce qui est attendu de moi en tant que psychiatre.

L’exercice est difficile : écouter, questionner pour savoir comment elle vit cette terrible situation et compatir, sans disqualifier ni valider ses propos. Je sais qu’elle sait que pour moi, comme pour les autres personnes auxquelles elle en a parlé, tout ceci est parfaitement invraisemblable. Je sais que, si je rentrais dans sa construction de la réalité et me mettais à lui proposer des techniques pour contrer ses persécuteurs, elle penserait que je me moque d’elle. Eugénie n’est pas venue me consulter pour que je l’aide à se changer, ni que je l’aide à changer quelqu’un d’autre. C’est son positionnement et je le respecte.

Évidemment, si elle m’apparaissait « dangereuse pour elle-même ou pour autrui » j’interviendrais autrement, parce que si, d’un point de vue constructiviste, sa réalité n’est ni plus fausse ni plus vraie que celle des autres, d’un point de vue systémique je dois tenir compte du contexte. Un contexte dans lequel le sens commun considère qu’Eugénie délire ; un contexte dans lequel je dois préserver la vie de mon prochain ; un contexte dans lequel, en tant que psychiatre, j’ai en plus la responsabilité de protéger mon patient et la société.

Eugénie revient me voir de temps en temps, sans doute pour rassurer sa famille autant que pour parler à quelqu’un qui ne la juge pas.

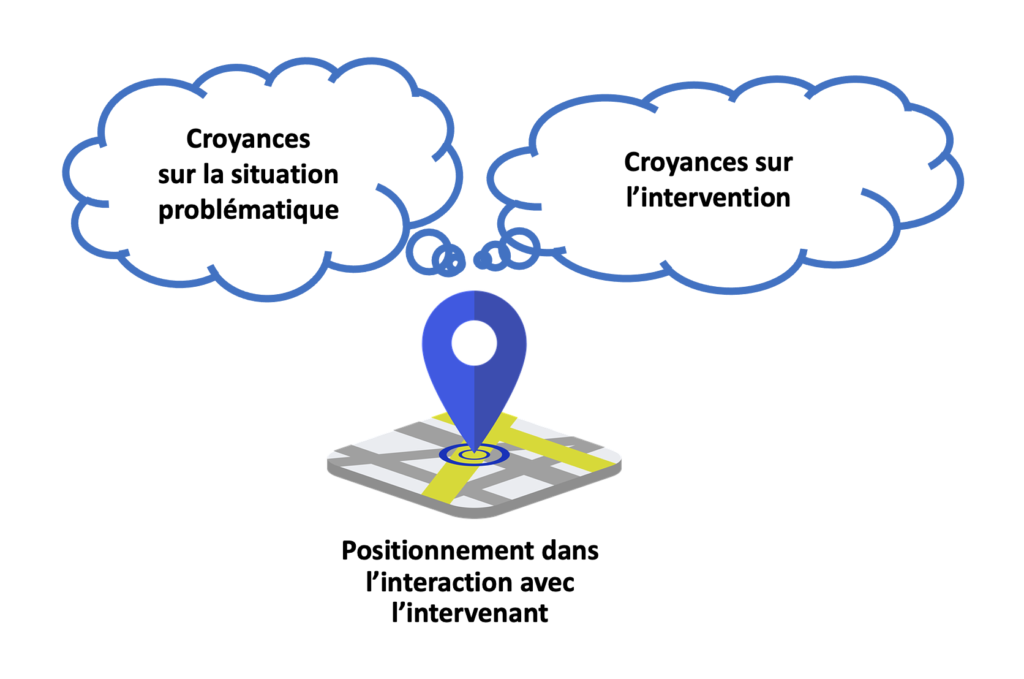

Pour nous, le positionnement de notre interlocuteur est la résultante de la combinaison de différents aspects de sa vision du monde, de sa construction de la réalité, de ses croyances, ces trois formulations étant synonymes. Nous appelons positionnement les multiples et changeantes prises de position du client/patient par rapport à divers aspects de la situation. Pour évaluer, nous pourrions dire calculer, son positionnement, nous devons prendre en compte, d’une part sa vision de la situation à propos de laquelle nous nous rencontrons et d’autre part sa vison de notre intervention. Nous n’avons rien inventé, les fondateurs de la méthode consacrent tout un chapitre à « La position du patient » dans « Tactiques du Changement »*

. Mais il nous semble important de revenir sur la nécessité d’identifier les différents éléments qui permettent de comprendre comment notre interlocuteur se situe par rapport à sa problématique et à notre intervention. Nous nous attachons à repérer dans son discours, dans ses réponses à nos questions, des « indicateurs de positionnement » qui, mis en perspective les uns par rapport aux autres, nous permettront, comme le fait un GPS, de décider du chemin que nous devons prendre, du rythme auquel nous devons aller.

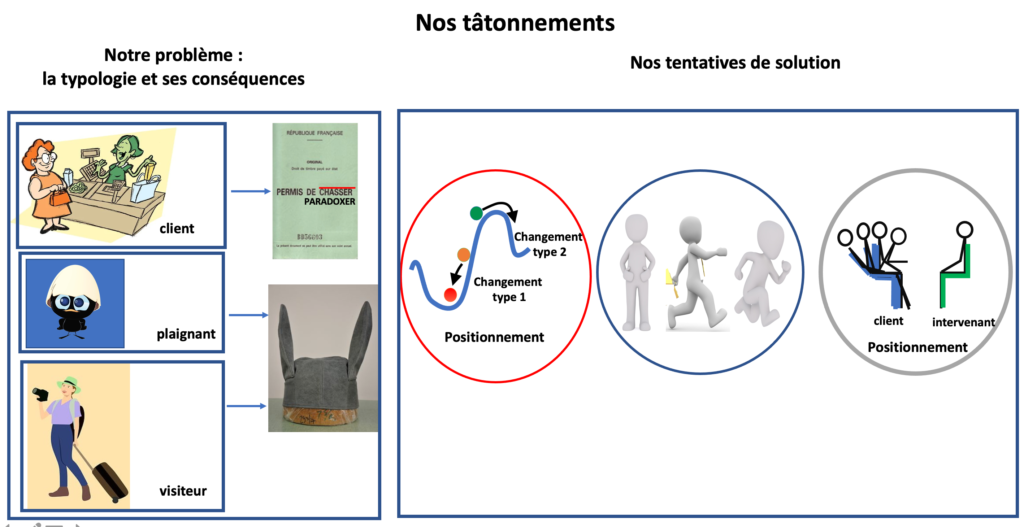

Bien entendu, ce positionnement est susceptible d’évoluer sans cesse, aussi bien du fait de nos interactions au cours d’une séance que parce que le client/patient chemine de son côté entre les séances. C’est, entre autres, pour cela que nous avons progressivement tenté de renoncer à toute classification des positions.

Après avoir utilisé et enseigné pendant les années la typologie « client »/ « plaignant »/ « visiteur », nous avons fini par être trop mal à l’aise avec elle. Une fois l’étiquette posée, quand bien même nous considérions qu’elle pouvait être changée à tout moment, nous constations qu’elle restait collée sur le front de notre interlocuteur. De plus, la dénomination « plaignant », avec sa connotation « Calimero », nous apparaissait dévalorisante. Le principe même de typologie est en contradiction avec les fondements théoriques de la méthode selon lesquels un comportement, un trait de caractère, ne sont pas intrinsèques à une personne, mais compris comme des propriétés émergeantes d’une interaction. Il n’est donc pas possible de parler de résistance d’un patient/client face au changement. Enfin, les lectures et les relectures de Gregory Bateson et de François Roustang nous ont fait progressivement lâcher prise sur notre désir de changement pour nos clients/patients, quand bien même ils nous le demanderaient explicitement, donc lâcher prise sur la nécessité de les convaincre, de les – horrible terme – « clientéliser ».

Enfin, nous constations, en tant que formatrices, que ces labellisations avaient des effets délétères dans la pratique. Selon les cas, on considérait que l’étiquette « client » donnait une licence pour « paradoxer » sans entrave ou bien on se contentait d’un lapidaire « il n’est pas client », « il n’est pas clientélisable », pour conclure qu’il n’y avait rien à faire ou qu’il fallait renoncer à l’approche de Palo Alto. Mais l’être humain étant, pour reprendre l’expression de Jay Haley, un animal qui classe, est-il vraiment possible d’échapper aux typologies ? Nous n’en sommes pas certaines.

Nous avons tenté, dans notre enseignement, de représenter graphiquement la notion de positionnement sans que ce ne soit jamais satisfaisant. Après avoir adopté le schéma cybernétique de la bille oscillant entre le point d’équilibre homéostatique et le point de bascule vers un changement de type 2, nous avons voulu montrer un client/patient se déplaçant plus ou moins vite vers un changement, notre dernière tentative de solution en date étant de le représenter assis, plus ou moins penché vers l’intervenant. Mais ne sommes-nous pas dans la même difficulté que celle que nous rencontrons pour parler de l’interaction alors que le langage verbal est forcément linéaire ? Décrire une position, revient à la figer. Alors, tentons de ne rien représenter et laissons apparaitre au fur à mesure d’un entretien, un repère indiquant ou se trouve le client/patient, comme le point qui localise sur l’écran du GPS.

Dans le cas de Chris évoqué en introduction, j’ai eu d’emblée un indicateur important : sa position par rapport au conseil donné par sa mère de consulter – il avait dit qu’il trouvait que c’était une bonne idée -mais je n’aurai pas dû m’en contenter. Il aurait fallu que je le recoupe avec d’autres indicateurs, plus précisément avec deux informations importantes que j’ai omis d’aller chercher : sa position par rapport à son problème :« pensait-il que ses angoisses étaient justifiées ?» et sa position par rapport à la thérapie : « comment attendait-il que je l’aide ? ». En l’absence de ces indicateurs, mon évaluation du positionnement de Chris était fausse et mon intervention s’est révélée inadaptée, pire, heurtante. En fait, Chris pensait que ses angoisses étaient excessives et n’attendait de moi qu’une prescription de tranquillisant.

Chris aurait pu, toujours en pensant que ses angoisses étaient excessives, attendre de moi que je l’aide à les diminuer en lui permettant de voir la situation autrement et/ou en lui proposant des techniques de gestion du stress. Dans ce cas de figure, il aurait tout de même fallu prendre le temps, avant d’aller, même très légèrement, à contre-sens du mouvement vers le changement, de compatir pour lui montrer que je comprenais à quel point de telles angoisses étaient pénibles et handicapantes.

Si a contrario Chris avait pensé que ses angoisses étaient justifiées et était venu consulter juste pour faire plaisir à sa mère, mon intervention normalisante serait sans doute tombée à plat, mais au moins ne l’aurais-je pas heurté.

Je pourrais aussi vous parler de Christine, qui se retrouve devant moi parce que le coach qu’elle a été voir, sur les conseils de son mari DRH, pour l’aider à s’affirmer dans son travail, lui a demandé de faire une thérapie avant de débuter le coaching. Christine accepte volontiers de venir parler de son enfance et de sa place dans sa famille, à l’origine, selon elle, de ses difficultés. Bien que disposant de ces informations, je les ai oubliées et ai proposé, dès la deuxième séance, une tâche d’observation paradoxale : à chaque fois qu’elle se trouverait en situation de se dire qu’elle ne s’affirme pas assez, réfléchir aux inconvénients qu’il y aurait eu, à ce moment-là, à s’affirmer. Christine revient à la troisième séance en disant que les situations ne se sont pas présentées et qu’elle pense qu’elle n’a finalement pas besoin de thérapie. J’ai alors réalisé que n’avais pas tenu compte de son positionnement : les séances avec moi étaient une condition préalable au coaching, j’aurais dû lui demander combien de séances elle pensait nécessaires, et elle venait me voir pour parler de son enfance, pas pour apprendre des techniques pour s’affirmer dans son travail, ce qu’elle attendait par contre du coach.

Je pourrais encore vous parler d’Arthur, avec qui j’ai ramé pendant trois séances sur une situation qui apparaissait totalement verrouillée. Arthur pense qu’il a un problème de boulimie parce qu’il n’a pas de relation amoureuse et qu’il n’a pas de relation amoureuse parce qu’il est boulimique. J’avais omis de questionner Arthur sur le contexte dans lequel il était venu me consulter.

J’ai fini par apprendre que, quelques semaines auparavant, il avait reçu chez lui ses parents et ceux-ci avait découvert qu’il se faisait vomir après les repas. Ils s’étaient inquiétés, avaient fait des recherches sur Internet et avaient pris rendez-vous pour lui avec une spécialiste de la boulimie. La thérapie de groupe que proposait cette spécialiste ne convenant pas à Arthur, elle l’avait orienté vers moi. Comme je n’avais pas été chercher ces informations, je n’avais pas questionné Arthur sur son positionnement vis-à-vis de ces orientations en cascade. Et, lorsque je l’ai fait, bien trop tardivement, Arthur m’a dit qu’il ne voyait pas l’intérêt d’une thérapie parce qu’il pensait qu’il ne parviendrait jamais à se débarrasser de sa boulimie, qu’elle lui était même nécessaire pour combler le vide qu’il ressentait en lui. Il a pu montrer à ses parents sa bonne volonté en venant consulter quelques séances et leur dire que la thérapie n’avait pas marché. Si j’avais, dès le début, cherché à connaitre son positionnement et si j’avais adapté mes interventions en conséquence, j’aurais épargné à Arthur trois séances de questionnement harcelant. Nous aurions peut-être convenu de nous voir quelques fois pour rassurer ses parents, le résultat aurait été le même, mais le chemin pour y parvenir aurait été bien plus respectueux de lui.

Un dernier exemple, tout récent, où j’ai pris un risque en proposant une tâche paradoxale alors que le positionnement est encore incertain. Martin a fait, pendant le confinement, un burn out sévère. Il travaillait déjà beaucoup avant, son responsable l’avait même mis en garde contre son perfectionnisme, mais, pendant toute la période où il avait été en télétravail, la distinction entre vie privée et vie professionnelle s’était effacée. Ne perdant plus de temps dans les trajets pour se rendre au travail, il se mettait à son ordinateur beaucoup plus tôt et terminait beaucoup plus tard ; comme il n’allait plus à la cantine de l’entreprise, il grignotait un déjeuner sans quitter son écran des yeux. Il s’est littéralement épuisé jusqu’au jour où il n’a plus pu se lever de son lit. Son médecin traitant l’a mis en arrêt maladie. Au bout de 6 mois, Martin a repris deux jours en télétravail et trois jours dans l’entreprise. Mais, comme il a dit à son médecin traitant qu’il sentait qu’il recommençait à trop s’investir dans son travail et craignait de rechuter, celui-ci lui a conseillé de consulter un psy. Martin pense que c’est une bonne idée. Mais il pense aussi que ce que les autres appellent du perfectionnisme fait partie de sa nature, c’est d’ailleurs ce qui fait ses qualités professionnelles, le travail doit être bien fait et il ne peut pas partir tant qu’il n’a pas terminé toutes les tâches qu’il s’était fixées pour la journée. Pourtant, il faudrait vraiment qu’il arrive à arrêter de travailler plus tôt, quand il rentre chez lui, il est tellement tendu qu’il est invivable pour sa famille, il dort de plus en plus mal, se réveille plusieurs fois la nuit en pensant au travail. Il se promet chaque jour de terminer à une heure raisonnable, mais il n’y parvient pas. Martin est manifestement en souffrance et au bout de ses tentatives de solution. Mais, lui proposer, après les recadrages de rigueur sur les aspects positifs de sa grande conscience professionnelle et les risques qu’il y aurait à devenir trop désinvolte, une tâche pour l’amener à arrêter ses tentatives de solution n’a de pertinence que si Martin pense qu’il peut changer.

Les êtres humains sont complexes, ils peuvent se démener pour tenter de changer quelque chose qu’ils ne pensent pas changeable. Martin souffre terriblement de son propre comportement, il veut en changer, il est bien au bout de ses tentatives de solution et me demande de l’aider. Il remplit ainsi la plupart des critères positionnement qui donnent à penser qu’il est prêt à recevoir une tâche aussi paradoxale que la proposition de faire volontairement son problème. Mais cela ne suffit pas et lorsque je lui demande, comme je l’ai fait à plusieurs reprises, s’il pense qu’il peut changer, j’obtiens une réponse mitigée : « oui.. non… il le faut … ».

J’ai fini par prendre le risque de lui proposer, avec l’argument qu’en provoquant volontairement le problème on trouvait parfois des idées pour le résoudre, de fixer, une fois par semaine, l’heure à laquelle il arrêterait de travailler. S’il dépassait cette heure de plus de trente minutes, il devait s’obliger à continuer à travailler encore pendant une heure.

S’il s’avère, au bout du compte, que Martin ne pense pas pouvoir changer, alors la tâche aura été inadaptée à son positionnement : Martin trouvera qu’elle n’a servi à rien ou il ne la fera tout simplement pas. Si Martin pense finalement qu’il peut changer, je n’ai aucune idée de ce que la tâche va provoquer… Je ne l’ai, de toutes les façons, pas proposée pour qu’il atteigne son objectif, cela aurait fait faire 360° au virage à 180°.

Conclusion

Nous avons fait le choix de vous présenter plusieurs exemples pour illustrer la grande complexité de cette notion de positionnement. Complexité d’autant plus grande que dans bon nombre de cas, le client/patient n’est pas clairement positionné. C’est particulièrement fréquent dans les situations de contrainte où les enjeux du non-changement ne sont pas clairement explicités. Mais notre interlocuteur peut aussi osciller entre vouloir que quelqu’un d’autre change et se changer lui-même, il peut ne pas s’être déterminé sur le problème à traiter et changer de problème à chaque séance ou ne pas être déterminé sur la façon de comprendre le comportement de celui qui lui pose problème.

Parfois, comme nous l’avons vu dans le dernier exemple, il ne sait pas s’il pense que la situation est changeable ou pas, ou il n’est pas clair sur ce qu’il attend de nous. Une grande partie de notre intervention devra alors consister à l’aider à se déterminer, à se « positionner » et nous devrons pour cela, ce qui est parfois difficile, nous départir de notre propre vision du monde, de notre désir de le voir changer.

Lorsque nous sommes en difficulté avec un client/patient, soit que l’on ne parvienne pas à obtenir de réponse à nos questions, soit que nos recadrages et nos tâches l’indifférent ou le heurtent, c’est bien souvent parce que nous n’avons pas suffisamment pris en compte la façon dont il voit les différents aspects de sa situation ou dont il voit notre intervention et l’aide que nous pouvons lui apporter. Même avec une très longue pratique de l’approche de Palo Alto c’est souvent là que résident les erreurs.

Nous sommes ainsi passées de « comment convaincre le client d’accepter nos recadrages et nos tâches ? » à « comment adapter au mieux nos interventions au positionnement du client/patient ? » Quitte à renoncer aux recadrages et aux tâches qui nous viennent spontanément à l’esprit en l’entendant parler de son problème et de ses tentatives de solution. Si la singularité de nos interlocuteurs ne permet pas de les classer dans des cases prédéfinies, elle ne permet pas non plus d’avoir une liste d’indicateurs de positionnement à cocher systématiquement. Nous nous abstiendrons donc d’en faire ici une énumération.

Mais il est bon de garder en tête que ce n’est pas parce nous sommes des experts du changement que la personne qui se trouve en face de nous veut un changement ou a besoin de nous pour l’atteindre.

Références :

FISCH R., WEAKLAND J.H. et SEGAL L., Tactiques du changement, Editions du Seuil, Paris, 1986

© Irène Bouaziz, Chantal Gaudin/Paradoxes

Pour citer cet article :Irène Bouaziz, Chantal Gaudin, Ce client est-il client ? https://www.paradoxes.asso.fr/2021/11/ce-client-est-il-client/ Communication à la 19eme journée de Rencontre de Paradoxes le 9 octobre 2021.